Mittelalterliches

Home > Burgen > Burgen des 14.Jahrhunderts

Burgen des 14.Jahrhunderts - Spätmittelalter

Das Schwarzpulver fand seinen Weg nach Europa und schon kurz danach entwickelte man Handfeuerwaffen und Kanonen. Boten bislang besonders hohe Mauern einen Vorteil bei einer Erstürmung mit Leitern, so waren sie nun ein ideales Ziel für die Kanonen der Angreifer. Daher reduzierte man nun ihre Höhe und ging beim Bau mehr in die Tiefe. Türme erhielten einen runden Grundriss anstatt eines eckigen. Neuartige Zwinger boten einen Zusatzschutz gegen Fußtruppen.

Burg Neu-Blankenheim

Die kleine Höhenburg Neu-Blankenheim wurde 1341 erstmal urkundlich erwähnt, erbaut wurde sie früher, das Datum ist aber nicht bekannt. 1521 wurde sie als 'zerstört' beschrieben und seitdem wegen ihrer strategischen Bedeutungslosigkeit nicht wieder aufgebaut.

Wikipedia

Burg Friedestrom

Die ehemalige Wasserburg Friedestrom wurde ab dem Jahr 1373 als Zollburg am Rheinufer errichtet. Ihr Niedergang begann im 16. und 17.Jahrhundert. Im 30-jährigen Krieg wurde sie zwar nicht erobert, aber schwer beschädigt. Etwa 40 Jahre später wurde sie von französischen Truppen erobert, die von brandenburgischen und holländischen Truppen vertrieben werden konnten. Nach deren Abzug rückten die Franzosen wieder ein und verwüsteten Friedestrom. Um 1800 herum diente die Anlage als Gutsbetrieb, die Kernburg war verfallen.

Wikipedia

Motte Neu-Gripekoven

Burg Neu-Gripekoven stellt sich heute als ausgedehnte Wall- und Grabenanlage in einem Sumpfwald dar. Die Grundfläche der Kernburg mitsamt des sie umgebenden Grabens entspricht ziemlich genau der Größe von Burg Linn in Krefeld. Im Gegensatz zu dort stand hier aber nur ein einzelner Burgturm auf der Motte - von dem so gut wie nichts geblieben ist. Hier und da stößt man noch auf einzelne Ziegelsteinfragmente - ansonsten sind es nur noch ausgeklügelte Wall- und Grabenanlagen, die von der früheren Befestigung künden. Der einstige Burghügel ist übersät mit den Eingängen zu den Bauten tierischer Bewohner.

Neu-Gripekoven entstand im frühen 14.Jh. auf Betreiben des Ritters Gerhard von Engelsdorf. Dieser diente dem Fürsten von Jülich und den Herzögen von Geldern, sowie dem Erzbischof von Köln. Allseits respektiert und entlohnt, kaufte er um 1326 zuerst die Motte Alt-Gripekoven und baute danach in unmittelbarer Nähe seine neue Residenz Neu-Gripekoven. Im Grenzgebiet benachbarter Fürstentümer gelegen, forderte dies das Mißtrauen in die weitere Entwicklung. Nach dem Tod des respektierten Gerhard von Engelsdorf (1343) änderte sich die Lage.

Markgraf Wilhelm von Jülich versuchte Neu-Gripekoven in seinen Besitz zu bringen und gelangte 1348 im Rahmen von Erbstreitigkeiten in den Besitz des halben Burganteils. Die andere Hälfte gehörte zu diesem Zeitpunkt dem noch unmündigen Edmund von Engelsdorf. Wilhelm von Jülich war bestrebt seine Macht auszudehnen und die Rechte der lokalen Ritterschaft zu beschränken (Beschneidung des Fehderechts). Die Folge war ein Aufstand aus einem Bündnis lokaler Ritter des niederen Adels und den beiden Söhnen von Wilhelm ("Ritterbund der Gesellen der fahlen Pferde"), die ihren Vater in Kaiserswerth in Haft nahmen. Nachdem er sich 1351 freikaufen konnte und sich mit seinen Nachkommen versöhnte, zerfiel das Bündnis und Wilhelm nahm sich im Anschluß die Ritter aus seinem Territorium vor. 1352 begann Wilhelm mit der Zerstörung der Burgen seiner aufständischen Ritter. Burg Gripekoven war einer der Hauptstützpunkte der Ritter (neben Barmen, Veynau, Freialdenhoven), auf der sich ab Mai 1354 44 Ritter mit Gefolge eingefunden hatten. Unter dem Anklagepunkt des Raubrittertums zog Wilhelm mit 300 Bewaffneten sowie 1000 Landleuten vor die Burg, ließ zwei Schutzschanzen errichten und belagerte Gripekoven. Ritter Goswin von Zevel, inzwischen Inhaber von Gripekoven, kapitulierte am 23.Juni 1354. Die Ritter schworen dem Fehderecht ab und konnten als Freie die Burg verlassen, die danach geschleift wurde. Ihre Ziegel dienten dem Bau der Erkelenzer Stadtmauer.

Markgraf Wilhelm hatte damit seine Landesgrenze gegenüber Geldern stabilisiert und seine Position gegenüber dem Adel durchgesetzt. 1356 wurde er zum Herzog ernannt, er starb 1361. Unter seinem Sohn und Nachfolger wurde Edmund von Engelsdorf mit Burg Nothberg bei Eschweiler, sowie ein weiteres Mal mit der Wildenburg in der Eifel für die Zerstörung Gripekovens entschädigt. Goswin von Zewel gelangte schließlich in das Amt des Landfriedensvogtes.

Burg Gripekoven bei Maiss-Müller (3 Seiten)

Geschichtsfreunde Rhein Dahlen (PDF)

Wikipedia

Burg Kakesbeck

1316 wurde der an dieser Stelle vorhandene befestigte Hof durch den Drosten auf Burg Vischering zu einer Wasserburg auf zwei Inseln ausgebaut. Die Anlage wuchs in der Folgezeit zu einer der größten Burgen des Münsterlandes heran und besaß neben der Kernburg fünf Vorburgen mit Wirtschaftsgebäuden, die durch Wälle und Wassergräben gesichert waren. Fast ein Quadratkilometer an Fläche betrug die damalige Ausdehnung.

Über die Jahrhunderte verfiel die Burg zu einer Ansammlung ruinöser Gebäude. 1971 erwarb sie ein wohlhabener Privatmann, der dem Wiederaufbau sein Leben und sein Vermögen widmete. Seit seinem Tod im Jahr 2020 setzt eine Stiftung seine Arbeit fort. Die aus dem Jahr 1488 stammende Kapelle wurde 1868 abgerissen und zwischen 1988-2014 auf dem alten Grundriß neu aufgebaut. Neben weiteren neuzeitlichen Ergänzungen ist aber auch immer noch ursprüngliche Bausubstanz aus dem 14.- 17. Jahrhundert vorhanden. Die Burg soll weiter rekonstruiert werden, ist aber bewohnt und leider nur mit Abstand zu betrachten.

Wikipedia

Kasselburg

Die Kasselburg zeigt Bauelemente aus dem 13. bis 15. Jahrhundert. Erbaut wurde sie aber bereits im 12.Jahrhundert. Aus dieser frühen Bauphase stammt die Ruine des alten Pallas und der quadratische Bergfried, einst einmal freistehend, heute aber Teil der Wehrmauer der Kernburg. Um das Jahr 1400 herum wurden seine beiden unteren Geschosse weiter aufgemauert.

Er wird überragt von einem imposanten 37m hohen Torturm. In der Mitte des 14.Jh. erbaut, schützte er anfangs den Zugang zur Burg. Nachdem der Burg ein weiteres äußeres Tor vorgelagert wurde, diente er dann als Wohnturm.

Die Kasselburg gehörte seit 1291 urkundlich belegt den Grafen von Blankenheim - einer der mächtigsten Dynastien der Eifel. Mitte des 15.Jh. gelangte die Burg aber in den Besitz des konkurrierenden Trierer Erzbischofs, unter dem sie einen großangelegten Ausbau erfuhr. Die Herren von Manderscheid-Blankenheim konnten sie zu Beginn des 16.Jh. wieder zurück kaufen, Erbstreitigkeiten und wechselnde Besitzverhältnisse prägten aber auch ihr weiteres Schicksal. Zerstörungen erfuhr sie gegen Ende des 17.Jh. im Verlauf des Pfälzisch-Orléanischen Erbfolgekriegs durch Truppen Ludwigs XIV. 1744 soll sie sich bereits in einem ruinösem Zustand befunden haben. Nachdem französische Revolutionstruppen das Rheinland besetzt hatten, wurde die Kasselburg 1794 Frankreich zugeschlagen.

1815 kam die Ruine in den Besitz von Preussen, der Verfall setzte sich noch fort bis der an Architektur interessierte König Friedrich Wilhelm IV. nach einem Besuch erste Instandsetzungen initiierte. So verdankte der Torturm seine Restaurierung der Betreibergesellschaft der Eifelbahn. die ihren Fahrgästen damit etwas besonderes bieten wollte. Weitere Restaurierungen erfolgten im 20:Jahrhundert.

Heute befindet sich die Ruine der Kasselburg auf dem Gelände eines Adler- und Wolfsparks und kann zu dessen Öffnungszeiten besichtigt werden.

Wikipedia

Burg Kempen

Dank zahlloser Um-, An- und Neubauten fällt die zeitliche Einordnung des heutigen Gebäudes nicht leicht. Die ehemalige Wasserburg Kempen ist eine aus dem ausgehenden 14.Jh. stammende Landesburg, die zusammen mit den anderen kurkölnischen Landesburgen (Hülchrath, Lechenich, Linn, Uda, Zons, Zülpich) der territorialen Sicherung gegen die Herzogtümer Jülich und Brabant diente.

Von der früheren Vorburg künden heute nur noch wenige Mauerreste und der Stumpf eines Rundturms, der einmal Bestandteil der Stadtmauer war. Die Burg hatte von Anbeginn einen dreieckigen Grundriss und lag an einer nördlichen Ecke der Kempener Stadtbefestigung.

Während des 30-jährigen Krieges verwandelte sich die Kernburg durch Umbauten zu einem Schloss mit Renaissance-Elementen, während die Wehrhaftigkeit durch eine verstärkte äußere Ringmauer, eine Zugbrücke an Stelle der festen Brücke und eine erneuerte Bastion im Nordosten erhöht werden sollte.

Im Verlauf des Hessenkriegs wurde die Region des Niederrheins von protestantischen Truppen erobert und verwüstet. In dessen Verlauf wurde die Burg Kempen nach mehrstündigem Beschuß im Februar 1642 eingenommen.

1794 gerieten die linksrheinischen deutschen Gebiete in Folge der französischen Revolution unter französische Herrschaft. Die Burg wurde französisches Nationaleigentum und 1807 an einen Textilfabrikanten verkauft. Dieser lies die Bastion schleifen und den Nordflügel der Kernburg abreissen. Die Burg wurde dem Verfall überlassen, schließlich brannte sie 1851 bis auf die Mauern zu einer Ruine herunter.

Ab 1861 begann der Umbau zu einem Schulgebäude im neugotischen Stil, die Mauerstärke wurde reduziert und der Innenraum entkernt. Die Türme behielten jedoch ihre alte Wandstärke. Die Gebäude der Vorburg opferte man für einen Schulhof, 1868 wurde auch der Turm des äußeren Burgtors wegen Baufälligkeit abgerissen.

1953 brannte das Dach des Nordflügels, dessen Speichergeschoss danach neu gestaltet wurde. Die Burg wurd in der Folgezeit von der Kreisverwaltung und als Archiv genutzt. Nach der Verlegung des Archivs ist sie inzwischen wieder im Besitz der Stadt Kempen und soll zu einer "Bürgerburg" umgebaut werden. Es werden Führungen angeboten.

Wikipedia

3D-Rekonstruktion

Landesburg Lechenich

Lechenich besaß bereits seit dem 12.Jh. eine durch Wassergräben gesicherte Burg, die jedoch 1301 auf Befehl des habsburgischen Königs Albrecht I. zerstört wurde. Fünf Jahre danach begann man an der gegenüberliegenden Ecke der Stadt mit dem Neubau einer wuchtigen Wasserburg. Türme mit einer Höhe von 7 Stockwerken und ein 5-stöckiger Bergfried sicherten zusammen mit doppelten Wassergräben einen repräsentativen Pallas. Burg Lechenich hatte bis in das 16.Jh. den Status einer Residenz, Könige und Kaiser machten hier Station auf ihren Reisen. Einer Belagerung fiel die Burg nie zum Opfer, das Ende kam nach einer kampflosen Übergabe im Jahr 1689, als die darin einquartierten französischen Truppen die Kernburg bei ihrem Abzug in Brand steckten. Insbesondere die Dächer fielen dem Brand zum Opfer, notdürftige Reparaturen verhinderten nicht, dass auch die Tragbalken der Decken vermoderten. Die Kernburg wurde zu einer Ruine. Lediglich die Vorburg wurde weiterhin in Stand gehalten und genutzt.

Burg Lechenich befindet sich heute in Privatbesitz. Die Vorburg wurde saniert und dient als Wohnung und Firmensitz. Vor- und Kernburg sind nur von außen zu besichtigen.

Wikipedia

3D-Rekonstruktion

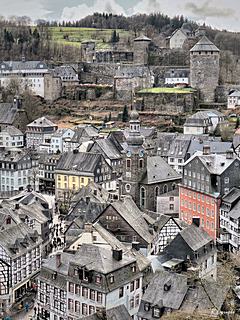

Burg Monschau

Urkundlich ist Burg Monschau seit 1198 belegt. Als Bauherren werden die Herzöge von Limburg vermutet. Als Vorgängeranlage wird die Ruine der kleineren Burg Haller auf der gegenüberliegenden Talseite angesehen. Nach deren Niedergang übernahm Burg Monschau deren Funktion: die Kontrolle des Siedlungsraumes nördlich der Rur um das Reichsgut Konzen.

Auf Monschau residierten zeitweise die Grafen von Berg, deren Hauptaugenmerk aber auf dem rechtsrheinischen Bergischen Land lag. 1225 wurden sie von einer Seitenlinie des Limburger Hauses abgelöst. 1269 wurde die Herrschaft Monschau mit der Herrschaft Valkenburg vereinigt. Ab 1354 übernahm das Haus Jülich den Besitz, baute die Burg zu einer Festung aus und behielt die Burg bis zur Eroberung durch kurpfälzisch-spanische Truppen im Jahr 1622.

Zerstörungen erlitt die Burg in den Auseinandersetzungen 1543 und 1689. Im 19.Jh. verfiel die Anlage zusehends, 1857 wurde in der Unterburg ein Hospital eingerichtet. Das 20.Jh. brachte Sicherungen der Oberburg und ergänzende Bauten, die seitdem als Jugendherberge genutzt werden.

EBIDAT

Wikipedia

Motte Neuenhof / Nuwe Hoff

Etwa 300m westlich der Beecker Kirche liegt in einem Erlenbruchwald die schwer zugängliche Motte "Neuhöffche". Wenn man einen Zugang durch das Dickicht gefunden hat, ist der Anblick ernüchternd. Die Gräben der Motte wurden weitgehend verfüllt, die einstmals wohl ca. 20m durchmessende Motte erhebt sich nur wenig über das Umfeld.

Die erste urkundliche Erwähnung des befestigten adeligen Gutshofes stammt aus dem Jahr 1379. Gelebt hat hier um 1500 die Familie von Wilhelm (II) von Beeck. Evtl. wurde zu seiner Zeit ein Nachfolgebau der Mottenburg errichtet. Das Ende des Neuenhofs kam möglicherweise im 30jährigen Krieg, mit Sicherheit jedoch bis 1692, als der Neuenhof nur noch als Weide unterhalb von Haus Beeck beschrieben wurde.

Motten - Feste Häuser - Mühlen (PDF),S.24 ff.

Burgruine Nothberg

Die Nothberger Burg ist heute nur noch eine Ruine, liegt unzugänglich auf dem Grundstück eines Landwirtes und wird im Bereich der Vorburg bewohnt. Daher bleibt nur ein Blick aus der Ferne.

Das Herrenhaus geht auf das 14. und 15.Jh. zurück. Ursprünglich eine rechteckige Donjonburg mit vier runden Ecktürmen, steht nur noch die Westwand mit zwei Türmen. Nord- und Westwand sind teilweise vorhanden, die Ostseite ist verschwunden. Ebenso alt ist der Torbau der Vorburg, deren Gebäudeflügel mit Teilen der Außenmauer verschmelzen.

Mutmaßlich gab es an Stelle der Kernburg bereits einen Vorgängerbau. Die ersten schriftlichen Dokumente über einen Besitzer datieren auf die Mitte des 14.Jh., als Ritter Edmund von Engelsdorf 1361 mit der Burg belehnt wurde. Bereits 1398 galt die Burg als stark sanierungsbedürftig.

1433 begannen Sanierungsmaßnahmen, zudem wurde die inzwischen militärisch ungeeignete Kernburg zu einem Repräsentationsgebäude umgewandelt. Starke Beschädigungen trug die Nothberger Burg im Jahr 1543 davon, als Truppen Kaiser Karl V. im Geldrischen Erbfolgestreit verschiedene Festungen Gelderns erobern. Zwei Wochen später endete der Konflikt mit dem Vertrag von Venlo.

1555 wurde die Verteidigungsfähigkeit der Vorburg noch mal verstärkt - sehr wahrscheinlich unter Mitwirkung des bekannten Festungsbaumeisters A.Pasqualini, der auch für die Stadtgestaltung und die Festung von Jülich verantwortlich zeichnete. Das 17.Jh. brachte weitere Umbauten mit sich, 1646 sind es wieder kaiserliche Truppen, die Zerstörungen hinterlassen um die Verteidigungsmöglichkeit auszuschließen. 1756 hinterließ ein starkes Erdbeben erhebliche Schäden, die nie komplett behoben wurden. 1829 gelangte die Burg in bürgerlichen Besitz und wurde als Steinbruch genutzt. 1832/33 stürzte das Dach ein, bald darauf wurden die Giebel abgetragen. 1867 markierte den Beginn weiterer Jahre der Zerstörung: ein neuer Besitzer verkaufte die Eichenbalken des Daches und der Geschossdecken, die östlichen Türme wurden eingerissen und die Ostfassade des Herrenhauses zerstört.

Vor dem ersten Weltkrieg gab es Sanierungen, die aber schon bald endeten. 1944 tobte die Schlacht im nahen Hürtgenwald. Ein US-Panzer richtete noch mal weitere Schäden an.

Seit 1980 liefen Restaurienungsarbeiten an.

Wikipedia

Betrachtungen zur Geschichte der Nothberger Burg und Ihrer Besitzer von den Anfängen bis in die Gegenwart

Burg Reinhardstein

Burg Reinhardstein wurde 1354 erbaut und erst im 19. jahrhundert durch Leerstand - in Folge der Französischen Revolution - immer mehr dem Verfall preisgegeben. Ein Wiederaufbau erfolgte ab Mitte des 20.Jahrhundert nach alten Dokumenten und Plänen.

Die Burg kann nur eingeschränkt über Gruppenführungen besichtigt werden.

Wikipedia

Motte Kleiner Schlichtenberg

1975 wurde der Hügel archäologisch untersucht, dabei wurden im Fundament des früheren Turms Eichenpfähle gefunden. Laut dendrochronologischer Untersuchung wurden sie um das Jahr 1356 gefällt - womit sich das Datum des Burgenbaus genau bestimmen ließ. Man geht davon aus, dass dieser Turmhügel nur etwa 20 Jahre lang in Gebrauch gewesen ist und spätestens um 1400 verwaist war.

Das Fundament des 8x7m großen Gebäudes war recht massiv, woraus auf einen mehrstöckigen Turm geschlossen wurde. Die Konstruktion war Grundlage der Rekonstruktion der Turmhügelburg Lütjenburg.

Wikipedia

Motte Selikum / Schloss Reuschenberg

Von der mittelalterlichen Burg, die es hier ab ca. 1330 gegeben hat, ist nichts weiter bestehen geblieben als der Burghügel der Hauptburg und die Fläche der Vorburg, die beide von Wassergräben umgeben sind. Der frühere Bergfried soll immerhin 6 Geschosse besessen haben. 1583 wurde dieser Rittersitz im Truchsessischen Krieg stark beschädigt.

Auf der Motte steht heute ein Herrenhaus von 1871 im Stil der Renaissance. Das Gelände ist umzäunt und in Privatbesitz.

Burg Uda

Um das Jahr 1300 herum wird das "Castrum Ude" erbaut und folgt dabei der Bauform einer Kastellburg mit nahezu quadratischem Grundriss und Ecktürmen. 1349 wechselt sie in den Besitz des Erzbistums von Köln und fungiert fortan als Grenzfestung gegen Geldern und Jülich. 1643 wird sie von hessischen Truppen zerstört, der größte Rundturm übersteht diesen Akt. Die beschädigten und ruinierten Restgebäude werden 1757 abgebrochen. Erst 1957 besinnt sich die Gemeinde ihres Wahrzeichens und startet Sanierungsmaßnahmen. Heute ist außer dem Turm nur noch etwas von den Fundamenten und einige Mauerreste zu sehen. Der Turm kann Sonntags besichtigt werden.

Wikipedia

Ruine Valkenburg

Eine Vorgängeranlage nach Art einer Motte entstand hier ab 1075. Bereits 1122 erfolgte nach einer Belagerung ihre erste Zerstörung. In nahezu jedem Folgejahrhundert wurde die Burg erneut belagert. Um sie dem damaligen Gegner nicht in die Hände fallen zu lassen, wurde sie im Dezember 1672 durch holländische Truppen gesprengt. Die heute sichtbaren Reste stammen mehrheitlich aus dem 14.Jh. Der Burghügel ist von unterirdischen Gängen durchzogen.

Die Ruine kann gegen Eintritt besichtigt werden.

Wikipedia

Burg Zievel

Burg Zievel ist eine ehemalige Wasserburg. Von den Wassergräben hat sich nichts erhalten, heute ist die Burg von einem Golfplatz umgeben (auch der kann ja zur Distanzwahrung dienen). Mittelalterliche Bausubstanz findet sich noch im Bergfried, großen Teilen der Außenmauer und deren Ecktürmen. Zwischen Bergfried und westlichem Eckturm befindet sich ein Torbau mit zwei kleineren Rundtürmen - dieser ist von der Straße aus nicht zu sehen.

Die ältesten Teile der Burg entstanden wohl im 14.Jh. Das 15.Jh. brachte eine Verstärkung der Fortifikation und sehr wahrscheinlich den Bau des ersten Herrenhauses. 1661 entstand das zweite noch erhaltene Herrenhaus auf Grund einer Erbteilung. Zwischen 1825 und 1828 wurde an Stelle des ersten Herenhauses ein Neubau errichtet - heute deutlich an seinem rosafarbenen Anstrich zu erkennen.

Die Burg befindet sich in Privatbesitz, eine Besichtigung der Burganlage ist nicht möglich und auch eine Außenbesichtigung nur in engen Grenzen machbar.

EBIDAT

Wikipedia

Quelle: www.lipinski.de/burgen/14jahrhundert.php

Abgerufen: 26.04.2024 - 07:29 Uhr

Autor: Klaus Lipinski, Düsseldorf

Email: info(at)lipinski.de

Texte und Fotos unterliegen den auf der Website definierten Urheberrechten.

Abgerufen: 26.04.2024 - 07:29 Uhr

Autor: Klaus Lipinski, Düsseldorf

Email: info(at)lipinski.de

Texte und Fotos unterliegen den auf der Website definierten Urheberrechten.