Der Königshof

-

Königshof Rath ("Rode, Rhode, Rothe, Raed, Rhaedt, Raide")

Oberhof / Fronhof

In fränkischer Zeit regierten die Könige nicht von einem festen Sitz aus, sondern sie zogen mit ihrem Hofstaat durch ihr Land und residierten in wechselnden Königshöfen. Diese Königshöfe standen zumeist im Abstand einer Tagesreise voneinander. Auf dem heutigen Gebiet von Düsseldorf befanden sich drei solcher Königshöfe: Kaiserswerth (später zu einer Kaiserpfalz ausgebaut), Rath und der Burghof Bilk. Ein Königshof - auch als "villa" bezeichnet - war üblicherweise von Wall und Graben umgeben und war ein größeres befestigtes Wohnhaus. Außerhalb der Befestigung lagen die Wirtschaftsgebäude (Hütten, Ställe, Scheunen). Verwaltet wurden sie von einem Vogt oder königlichem Pfalzgrafen, der sich um die Bewirtschaftung zu kümmern hatte, als Richter diente und und für die Bereitstellung von Soldaten verantwortlich war. Die Königshöfe dienten nicht nur dem Hofstaat als Unterkunft, sondern auch kirchlichen Würdenträgern oder Edelleuten. die als Gesandte des Königs unterwegs waren. Dabei war genau geregelt, welche Menge an Speis und Trank für die Reisenden vorrätig zu halten war.

Die "villa in Rhode" hatte bis 1248 keinen anderen Grundherren als den König und besaß schon dadurch eine besondere Stellung. Auch war ihr Verwaltungsbezirk ungewöhnlich groß, zu dem auch der damals noch riesige königliche Forst des "Aaper Waldes" gehörte.

Der genaue Zeitpunkt wann der Königshof Rath erbaut wurde, liegt etwas im Dunkeln. Zwischen 693-700 n.Chr. verschoben die heidnischen Sachsen die Grenze ihres Gaues bis an den Aaper Wald. In diesen Zeitraum fallen die Gründungszeiten der Königshöfe von Mettmann und Rath als Bollwerk gegen die Sachsenstürme. Nach einem erneuten Sachseneinfall 715 kam es zwischen 718 und 758 zu mehreren fränkischen Heerzügen gegen die Sachsen, die teilweise von den Königshöfen Mettmann und Rath ausgingen. In diese Zeitspanne fiel die weitere Befestigung rechtsrheinischer Standorte durch den Großvater von Karl dem Großen. Es darf vermutet werden, dass dabei auch der Rather Königshof eine zusätzliche Befestigung erfahren hat. 778 waren die Sachsen wieder vor Ort, durchzogen das Rather Gebiet und zerstörten das Kloster in Kaiserswerth.

Am 3.8.904 überwies König Ludwig IV. "das Kind" zwei Königshöfe an Probst Volker vom Kaiserswerther Stift. Erwähnt wird in dem Dokument der Name Mettmann, der zweite Name ist unleserlich - wahrscheinlich handelte es sich um den Rather Königshof. Das älteste erhaltene schriftliche Dokument über den Rather Königshof stammt aber erst vom 29.12.1072, als die "villa Rothe" in einer Schenkungsurkunde von Kaiser Heinrich IV. an den Stift von Kaiserswerth erscheint. Zum Vergleich: die erste urkundliche Erwähnung Düsseldorfs datiert aus dem Jahr 1135.

1189 wurde ein Teil des Rather Gebiets an den Grafen Engelbert von Berg verkauft. Am 29.4.1248 wurden die Königshöfe Rath und Mettmann an Graf Adolf IV. von Berg verpfändet. Das Pfand wurde nie eingelöst. 1288 erhielt nach der Schlacht bei Worringen das damals kleine Düsseldorf die Stadtrechte. Das "castrum Royde" - also der Rather Königshof - gelangte am 19.1.1348 als Pfand an den Markgrafen Wilhelm von Jülich, der 1368 zumindest den Aaper Wald an den Herzog von Bayern weiter verpfändete. Zwischen 1395-1409 befehdeten sich die Herren von Kalkum mit Köln, Rath wurde während der zweiten Kalkumer Fehde in Mitleidenschaft gezogen. Von 1406-1413 war der Rather Königshof das Pfand von Ritter v.Nesselrode.

1595 wurde Rath geplündert, es war die letzte Zeit des Truchsessenkrieges, spanische Truppen auf Seiten des Kölner Erzbischofs hatten sich zwischen Kaiserswerth und Ratingen verschanzt.

1628 wurde der Königshof an "Adolphen Smits und Sophia Ditzgens" verpachtet. Im Januar 1633 sind wieder spanische Truppen vor Ort, im Januar und Juni kommt es zu Plünderungen und Gewalttaten. Zwei Jahre später liegt man zwischen den Fronten von Schwedischen Truppen bei Kettwig und kaiserlichen in Kaiserwerth. 1648 endet der Dreißigjährige Krieg, Rath ist ausgeplündert und am Boden. Von Gebäuden des Wirtschaftshofes weiß man, dass sie bereits 1638 verschwunden waren. 1658 fehlt auf einer zeitgenössischen Karte auch der Rather Königshof. Seine endgültige Zerstörung fällt damit auf die Zeit des 30-jährigen Kriegs.

Heute erinnern noch einige Straßen- und Gebäudenamen in Unterrath an den früheren Königshof - sowie ein kleiner Hügel samt Gedenkstein inmitten eines umbauten Platzes. Allerdings stammt dieses Hügelchen wohl aus jüngerer Zeit und ist kein Überbleibsel der alten Motte. Er liegt aber zweifelsohne auf dem Gelände des alten Königshofes. Authentisch hingegen ist wohl der noch sichtbare Verlauf des "Schwarzen Graben" im Klosterhof der Franziskanessen. Der "Schwarze Graben" diente einst der Wasserversorgung der Burganlage und zur Befüllung des Wassergrabens. In ihm wurden Scherben gefunden, die auf die karolingische Zeit datiert werden konnten.

Lage: 51.27596, 6.79083 -

Große Burg ("Borch")

Rittersitz

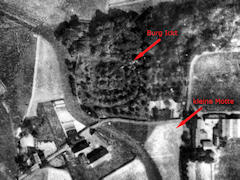

Luftaufnahme der Großen Burg im Jahr 1999. Quelle: maps.duesseldorf.de

Die "Große Burg" ist heute das am besten erhaltene Überbleibsel der alten Wehranlagen. Allerdings ist davon kaum etwas zu sehen, wenn man an ihr entlang spaziert. Luftaufnahmen per Drohne verbieten sich wegen der unmittelbaren Nähe zum Düsseldorfer Flughafen. Es ist daher etwas Fantasie nötig, wenn man sich den früheren Zustand vorstellen will.

Die "Große Burg" ist heute das am besten erhaltene Überbleibsel der alten Wehranlagen. Allerdings ist davon kaum etwas zu sehen, wenn man an ihr entlang spaziert. Luftaufnahmen per Drohne verbieten sich wegen der unmittelbaren Nähe zum Düsseldorfer Flughafen. Es ist daher etwas Fantasie nötig, wenn man sich den früheren Zustand vorstellen will.

Der abgestufte Turmhügel war einmal von einem inneren Wassergraben umgeben, der inzwischen (wasserstandsabhängig) zu mehr als der Hälfte trocken gefallen ist. Die Süd-Westseite des Turmhügels liegt direkt am westlichen Arm des Kittelbaches, der die heute wieder zu einer Insel gewordenen Motte umfließt. Die Ansicht alter Luftaufnahmen und die Bauweise anderer ähnlicher Motten läßt die Vermutung zu, dass der neu angelegte östliche Bacharm durchaus die historische Anlage mit einem zweiten äußeren Wassergraben nachahmt.

Vor der Renaturierung des damals mehr oder weniger begradigten Kittelbaches verlief an seinem Ostufer ein Trampelpfad, der sich seitlich über den abgestuften Ring am Hügel vorbei zog und sich über die Jahre in den Grund erodierte. Seit der Renaturierung ist die Motte durch die Insellage nicht mehr begehbar.

Die Sichtbarkeit der Motte und die Vorstellung der einstigen Ausdehnung leidet auf der östlichen Seite unter der Distanz zwischen Fußweg und Hügel. Zum anderen behindert der Pflanzenbestand die Erkennbarkeit ganz erheblich. Am besten schälen sich die Konturen des Hügels nach einem Schneefall auf der Westseite heraus. Im Sommer hat man dagegen kaum Chancen den inneren Graben zu erkennen. Einerseits begrüße ich die Renaturierungsbemühungen, andererseits bedauere ich den Umgang mit diesem Bodenkmal (Denkmalnummer 05111000 B 12). Nicht ein einziges Hinweisschild deutet auf die Existenz der Motte hin, von einer Rekonstruktion ganz zu schweigen.

Was ist nun an historischen Daten bekannt? Erste Dokumente von 1392 belegen, dass Burg in den Besitz der Eheleute Wilhelm und Agnes von Calkum zu Lohausen kam. Deren Söhne Adolph und Peter verkauften das Gut zur Burg 1431 an Johann und Christine von Hammerstein, in deren Familienbesitz es für einige Generationen bleibt. Als Besitzer folgten Adolf von Hammerstein, Wilhelm von Hammerstein und Reinhard von Hammerstein. Letzterer verstarb am 10.1.1603 ohne Nachkommen, wodurch Burg an seine Schwester und ihren Ehemann Peter Leonard von Hanxleden gelangte.

Nach dessen Tod im Juni 1606 erbte Stephan von Hanxleden den Hof. Im Februar 1623 beschädigte eine "Windbrause" eine Scheune und andere Hofbauten. Im August 1632 wurde Stephan von Hanxleden eine Anweisung zu Teil, wonach er Holz für einen Brückenneubau zu Burg bereit zu stellen hat. So wie andere Gehöfte war auch Burg durch kriegerische Einwirkungen niedergebrannt worden. Nächster Besitzer von Burg war Johann Friedrich von Hanxleben. Sein Sohn Johann Friedrich von Hanxleben zu Burg fiel im Krieg.

Zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert wechselte der Besitz von Haus Burg zu den Freiherren von Vitinghof genannt Schell. 1702 wurde das benachbarte Kaiserswerth während des Spanischen Erbfolgekriegs belagert. In Kaiserswerth war eine französische Besatzungstruppe stationiert, die von einer 15.000 Mann starken Allianz des Heiligen Römischen Reiches angegriffen wurde. Deren Oberbefehlshaber Generalfeldmarschall Prinz von Nassau-Usingen bezog sein Quartier in Burg. Freiherr von Schell beklagte danach zahlreiche Zerstörungen: Fenster und Betten waren zerschlagen und verbrannt worden, Ställe beschädigt, Wände eingeschlagen, Obstbäume geschält, Getreide nieder getreten und anderes.

Lage (Geokoordinaten): 51.27807, 6.77202 -

Haus Hain ("Zum Haen")

Rittersitz

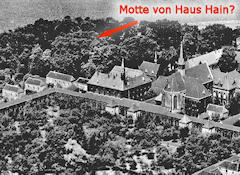

Die Bauabschnitte von Haus Hain liegen für mich noch im Dunkeln. Wann erstand hier die erste Motte und wann erfolgte der Ausbau zum Wasserschloss?

Über die früheren Besitzer hingegen läßt sich etwas mehr in Erfahrung bringen. 1218 siedelten sich die namensgebenden Herren de Hain in Rath an. Kurz danach etablierte sich im klevischen unteren Niederrhein das Geschlecht der Ossenbroich (Ossenbruch, Ossenbruck). Erster urkundlich erwähnter Besitzer von Haus Hain war Johann von Ossenbroech, es folgten sein Sohn und ein Enkel gleichen Namens. Letzterer verstarb 1596/98. Seine Witwe gelangte zu zweifelhafter Berühmtheit, weil sie auf einmal 150 "Hexen" verbrennen ließ. Auch deren Sohn wurde wieder auf den Vornamen Johann getauft. Johann von Ossenbroech, "Herr zu Blitterswick und Hain" erbat im Februar 1611 mehrfach Bauholz zur Reparatur seines durch Kriegsvolk verwüsteten Hauses Hain, welches ihm im Mai 1611 durch den Angermunder Kellner geliefert wurde. 1615 verstarb er, seine Witwe ließ Haus Hain umbauen. Es folgten zwei weitere Generationen aus dem Geschlecht der Ossenbroechs.

Anfang des 18.Jahrhunderts sind die Freiherren von Mirbach die neuen Besitzer. So wie es gleichzeitig den Besitzern von Große Burg erging, geschah es im Jahr 1702 auch denen von Hain: der holländische Generalmajor Fürst von Holstein-Beeck bezog hier mit seiner Gefolgschaft sein Hauptquartier, in Folge dessen das Rittergut durch Vandalismus beschädigt wurde.

1709 wurde Haus Hain an General Johann Albert Graf Schellart von Obbendorf zu Geystern verkauft. Es blieb in Familienbesitz bis zum Verkauf an Carl von Hymmen. 1869 verkaufte ein Bevollmächtigter seiner Erben das Rittergut mitsamt der Ländereien und Pächterwohnungen an zwei Bevollmächtigte des Kartäuser-Ordens, der selber nach deutschem Recht nicht Besitzer eines Klosters sein durfte.

Damit begann ein völlig neues und wechselhaftes Kapitel in der Geschichte dieses Ortes. Die Kartäuser bauten Haus Hain - nun "Kartause Maria Hain" - zu einem großen Kloster aus, dessen Geschichte ein eigenes Buch füllen kann. Das Schlußkapitel wurde am 16.Oktober 1964 aufgeschlagen: es war der Tag der letzten dort gefeierten Messe. Am 17.November 1964 begannen die Spreng- und Abbrucharbeiten zu Gunsten des Ausbaus des benachbarten Flughafens. An der Stelle von Wasserschloss Hain und Kloster Maria Hain steht nun eine Döner-Pizza-Bude.

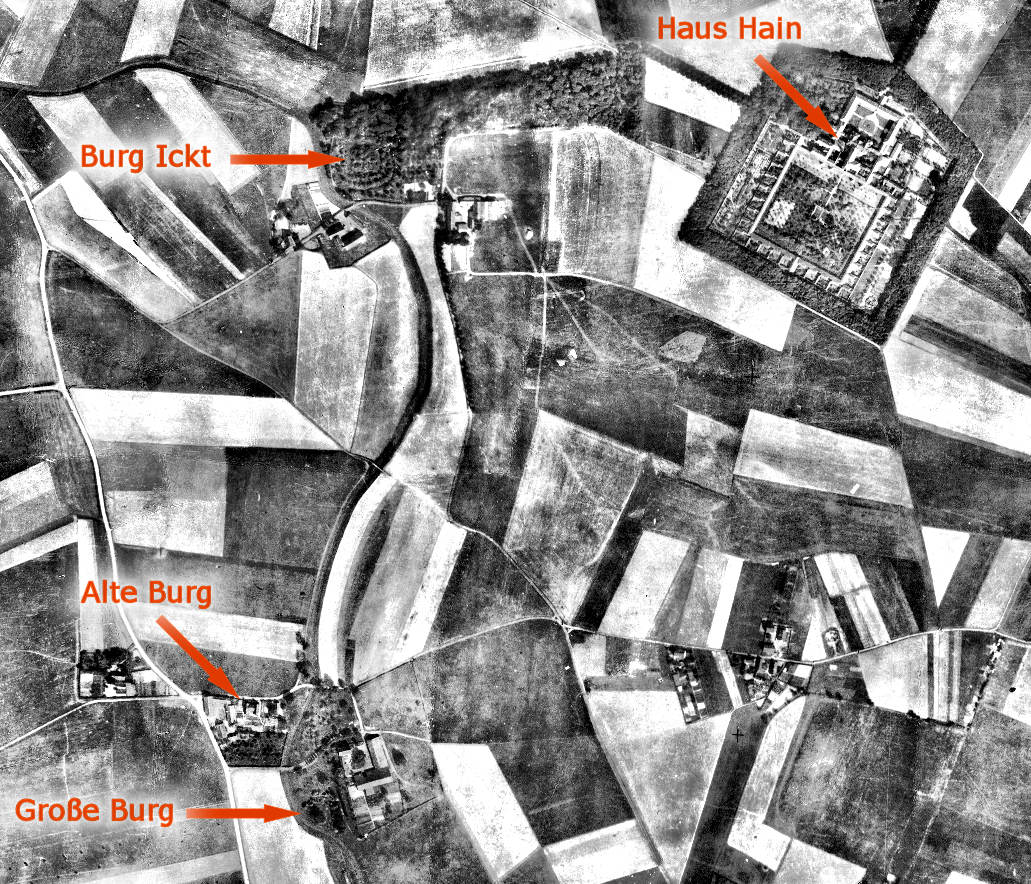

Unklar bleibt der Verbleib einer Motte. Möglicherweise hat sie einmal an Stelle des alten Herrenhauses gestanden. Dafür spräche die Folgenutzung des Wassergrabens. Ein Luftbild könnte aber auch die Vermutung zulassen, dass sie sich in der nördlichen Grundstücksecke des späteren Klosters befunden haben könnte. Eine auf Fotos dort erkennbare runde Struktur könnte aber auch gartenbaulicher Natur sein. Hinzu kommt, dass Fischer [1] schreibt, dass es eine Motte auf dem Grund der Kartause Hain gäbe, die sich nördlich der Ickter Burg befände. Die Kartause liegt aber östlich und die einzige auf einem Luftbild erkennbare nördliche Struktur war nicht mehr existent, als Fischer seinen Bericht schrieb. Die Motte wird beschrieben als "mittlerer Kegel, der von einem breiten Wall und doppelten Wassergräben umgeben war" [1]. Diese Motte soll derjenigen von Burg Berge bei Hünxe sehr ähnlich gewesen sein.

frühere Lage (Geokoordinaten): 51.286481, 6.782007 -

Haus Heiligendonck ("Hilgendunckh")

Rittersitz

Haus Heiligendonck ist einerseits gut untersucht - und andererseits trotzdem eine unbekannte Größe unter den vier Rather Adelssitzen. Heiligendonck ist einer der Orte mit der längsten nachgewiesenen Siedlungsgeschichte im Raum Rath. Der Name "Heiligendonck" deutet schon auf eine erhöhte Lage, weil die Bezeichnung "Donk" für eine kleine Erhebung steht.

Das Gut gehörte im Laufe seines Bestehens u.a. den Familien von Harff und den Grafen von Hatzfeldt-Wildenburg. Das Herrenhaus aus dem 18.Jahrhundert (ca. 1760) wurde 1944 durch einen Bombentreffer zerstört (die anvisierte stahlverarbeitende Industrie war inzwischen dem Gut nahe gekommen) und in den früher 1980er Jahren abgerissen. Zwischen den 1970er und 1990er Jahren dehnte sich auch eine Kiesgrube immer weiter aus, bis sie fast an das Gutsgelände reichte. Daraus ist inzwischen das Naturschutzgebiet "Silbersee" geworden.

1989 stand der Bau der Autobahntrasse für die A44 bevor, die Hofgebäude mußten weichen und wurden abgerissen. Im Sommer startete dann eine erste archäologische Rettungsgrabung, die vielfältige Siedlungsspuren hervor brachte. Die ältesten Funde reichten bis in die Mittelsteinzeit zurück.

In der Abfolge der Fundstücke und der ihnen zugeordneten Besiedlung gibt es eine Lücke zwischen der Jüngeren Eisenzeit und der fränkischen Epoche. Für das Frühmittelalter ab ca. 690 wurden aber wieder Siedlungsspuren nachgewiesen. Bis 1450 wurden weitere und größere Gebäude erstellt und Gräben ausgehoben. Diese dienten sowohl dem Schutz, als auch der Entwässerung. Über den Bau einer Motte ist mir derzeit nichts bekannt - für mich wäre es aber naheliegend, wenn sich diese innerhalb des halbkreisförmigen Wassergrabens befunden hätte.

Gegen 1450 wurden die mittelalterlichen Gebäude abgerissen und erst mit dem Bau des Herrenhauses um 1760 setzt sich die Dokumentation des Hofes fort.

Die heutige Gedenkstätte liegt einige hundert Meter entfernt vom früheren Gut. Auch ist die dortige Bodenstruktur künstlicher Art, Luftaufnahmen von Ende der 1980er Jahre zeigen dort noch eine gleichförmige Ackerfläche. Ich würde mir wünschen, dass solche Erinnerungsstätten möglichst nahe an den tatsächlichen Orten angebracht werden und nicht da, wo es vielleicht am besten passt.

frühere Lage (Geokoordinaten): 51.276975, 6.811437 -

Haus Volkardey ("Volckerdie")

Rittersitz

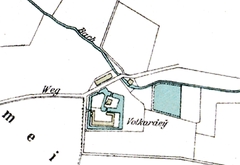

Haus Volkardey wird zu den vier Adelssitzen gezählt, die von Anfang an dem Rather Königshof unterstanden. Noch 1793 gehörte die Volkardey zur Honschaft Rath. Rath wurde von 1809 bis 1899 der Bürgermeisterei Eckamp zugeordnet, bevor es 1909 von Düsseldorf eingemeindet wurde. Wann genau die Volkardey der Stadt Ratingen zugeordnet wurde, ist mir nicht bekannt - aber heute liegt sie ebenda auf nun benachbartem Stadtgrund.

Historiker gehen davon aus, dass eine Wallburg der Ursprung der heutigen Anlage darstellt.[2] Um 1780 wurde das Herrenhaus neu erbaut, das wiederum den Grundstock der heutigen, 1866 erbauten Villa bildet. Eine dort einmal vorhandene Motte hat den Wandel der Zeiten jedenfalls nicht überstanden.

Lage (Geokoordinaten): 51.283792, 6.808533 -

Burg Ickt ("Icterhoff")

freier Hof

Die Waldgemarkung "Ickt" erscheint 1065 in einer Schenkung von Heinrich IV. an den Erzbischof von Bremen. 1098 verfügt Heinrich IV. auf Bitten des Abtes Otto von Werden, dass der Hof Ickt ebenso wie der Rather Hof von der Vogtei frei zu sein hat. 1193 wurde Ickt erstmalig in Schriften erwähnt. Die erste urkundliche Erwähnung erfuhr der Ickterhof aber erst 1392 durch eine Schenkung vom Herzog von Berg an den Stift Düsseldorf. In dessen Besitz verblieb er aber nicht: 1634 gehörte er zu gleichen Teilen Stael zu Heisingen und Jost von der Recke.

Die Waldgemarkung "Ickt" erscheint 1065 in einer Schenkung von Heinrich IV. an den Erzbischof von Bremen. 1098 verfügt Heinrich IV. auf Bitten des Abtes Otto von Werden, dass der Hof Ickt ebenso wie der Rather Hof von der Vogtei frei zu sein hat. 1193 wurde Ickt erstmalig in Schriften erwähnt. Die erste urkundliche Erwähnung erfuhr der Ickterhof aber erst 1392 durch eine Schenkung vom Herzog von Berg an den Stift Düsseldorf. In dessen Besitz verblieb er aber nicht: 1634 gehörte er zu gleichen Teilen Stael zu Heisingen und Jost von der Recke.

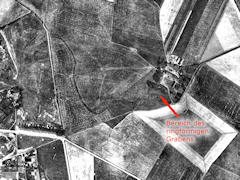

Der Hof lag an der Mündung des Schwarzbachgrabens in den Kittelbach - ideal für die Anlage einer Motte mit doppeltem Wassergraben. 1965 fanden archäologische Ausgrabungen statt, durch die sich ein recht genaues Bild der Anlage ermitteln ließ. Im Fundament fanden sich Teile römischer Dachziegel und Töpfe aus dem 2.Jahrhundert. Vielleicht ein Indiz dafür, dass bereits die Römer hier einen Vorposten betrieben? Weitere Funden deuten darauf hin, dass die Anlage im 7. oder 8.Jahrhundert bewohnt wurde. Über diesem Fundament befand sich ein turmartiges Gebäude mit den Maßen 8,8x10,4 m, das im 12. und 13.Jahrhundert bewohnt wurde. Dieser erste eckige Wehrturm war mit einem Schieferdach eingedeckt, in seinem Umfeld gab es eine Bäckerei, eine Töpferei und eine Schmiede. Den Wassergraben überspannte eine 17m lange Holzbrücke, in der Mitte als Zugbrücke ausgelegt. Zu Beginn des 15.Jahrhunderts baute man einen massiven Rundturm mit einer Mauerstärke von 1,5m. Sein Durchmesser betrug 12,2m. Er wurde noch im gleichen Jahrhundert wieder zerstört.

Zeitgleich mit dem Turmneubau wurde der äußere Graben vertieft und auf dem Wall zwischen den Gräben wurde eine zusätzliche Mauer aus Holz und Erde errichtet. Die Motte hatte einen Durchmesser von 37m, ihre Aufschüttungshöhe betrug aber nur 2,5m. Ihr Platz hätte für 40-50 Personen ausgereicht.

Die Motte hatte einen Durchmesser von 37m, ihre Aufschüttungshöhe betrug aber nur 2,5m. Ihr Platz hätte für 40-50 Personen ausgereicht.

Neben der Burg standen Hof- und Wirtschaftsgebäude, ihre Nachfolge trat der Ickter Hof an. Er wurde 1948/49 abgebrochen. Die mittelalterliche Motte wurde 1965 anläßlich einer Flughafenerweiterung unmittelbar nach der Grabung eingeebnet. Einige Grabungsfunde wurden bei einem Unterrather Siedlungshaus in die Fassade einzementiert bzw. im Vorgarten wieder eingegraben. Ein anfänglich dort vorhandener Balken aus dem Brückenfundament ist inzwischen verschwunden.

frühere Lage (Geokoordinaten) der Motte Ickt: 51.285718, 6.773489 -

Alte Burg ("Altnburg")

freier Hof

Der Hof Alte Burg lag in direkter Nähe zum Hof Große Burg. Eine eigene Motte ist nicht nachweisbar. Eine Skizze aus dem Jahr 1702 wurde von Prof. Fischer [1] so interpretiert, dass sie eine eigene Motte darstellt. Durch Drehung der Skizze um 90° wird aber ersichtlich, dass die benachbarte Motte Große Burg für die nicht existente Motte Alte Burg gehalten werden kann. Dies erklärt, warum heute beide Bezeichnungen oft synonym verwendet werden - was aber nicht ganz korrekt ist.

frühere Lage (Geokoordinaten) von Alte Burg: 51.279411, 6.771005

Die Adelshöfe

Der Königshof Rath war zu seinem Schutz von ursprünglich vier Rittersitzen - allesamt Wasserburganlagen - umgeben. Diese vier Rittersitze waren die Große Burg, Haus Heiligendonck, Haus Hain sowie die Volkardey [1].

Die mit Wall und Graben geschützten Rittersitze waren mit Vorräten versehen und boten den umliegenden Hofbewohnern Schutz, wenn wieder einmal kriegerische oder räuberische Horden durch das Land zogen. Vorräte und Vieh wurden unten im Fluchtturm untergebracht, in den darüber liegenden Raum flohen die Menschen.

Die adeligen Herren übernahmen oftmals eine Treuepflicht gegenüber den freien Bauern. Das bedeutete Schutz in Notzeiten und im Gegenzug die Abgabe des "Zehnt" oder Verrichtung von Schanz- oder Felddiensten seitens des freien Bauern. Hinzu kam für den König die Bereitstellung eines gewappneten Reiters oder Knappen im Kriegsfalle. Für die freien Bauern war diese Entbindung von der Wehrpflicht eine vorteilhafte Regelung, da sie sich bei Kriegseinsätzen weiterhin dem eigenen Hofbetrieb widmen konnten. Unter den Franken bestand die Wehrpflicht in einer Honschaft ab dem 14. Lebensjahr.

Die freien Höfe

Eine Motte als Fluchtburg besaßen aber nicht nur die Adelshöfe. Etwa ab 1000 n.Chr. bauten sich freie und unfreie Bauern eigene Fluchtburgen. Dadurch verfügten die meisten freien und einige unfreie Höfe auch über eine Wehranlage. Die Höfe lagen zumeist an einem Wasserlauf, womit sich der Aushub eines Wassergrabens förmlich anbot. Mittig wurde ein Hügel errichtet, den ein anfangs hölzerner, später aus Tuffstein gebauter Turm krönte. Für den Bau einer einfachen Motte benötigte man damals etwa 10 Arbeitstage.

Die freien, aber nicht adeligen Bauern waren als Schöffen in die Rechtssprechung des Hofesgerichtes eingebunden. Ihr Grundbesitz wurde durch geflochtene Zäune ("Etter") geschützt, die so stark sein sollten, dass sie von einem einzelnen Mann nicht umgeworfen werden konnten. Durch fortgesetzte Waldrodung erhöhte sich ihre Zahl mit der Zeit.

Ebenso wie die Adelshöfe waren sie im 12. und 13. Jahrhundert von einer Steuer mit Namen "Schatz" befreit. Ebensowenig mußten sie die "Grevenhühner" abliefern - wovon ebenfalls die Adelssitze und Häuser mit kranken und schwangeren Frauen befreit waren.

Zu den freien Höfen zählten neben dem Ickter Hof bis zum 30-jährigen Krieg u.a. die Alte Burg (Aldenborg, Altnburg), Hof Niederbeck, Schüttenhof, Gatherhof, Neuhof, Buscherhof (Busscherhoff), Krahnenburg, Wolfsaap, Tönnesaap, Haus Roland. Ihre Zahl war über die Zeiten hinweg schwankend: 11 Freihöfe in 1573, 6 Freihöfe in 1607. Nach 1648 kam es zu Güterverschiebungen - Alte Burg (Altnburg), Kranenburg und Wolfsaap waren von da an unfrei. Stattdessen rückten Große Scheen, Zum Schmitthaus, Zur Brüggen, Grütersaap und andere nach.

Die unfreien Höfe

Unterhalb der adeligen und freien Höfe standen die unfreien Höfe und Kleinbauern, die bezüglich der Abgaben keine Privilegien besaßen. Deren schwankende Anzahl ist mir nicht bekannt, namentlich erfaßt sind z.B. Hof Brockerfeldt, Schneisbroech, Ahm Doren, Ufm Roth, Im Kotten, Ketelbach, Uf der Schmitten, Schmitthaus, Otto ufm Broechs, Gierlichs, Klein Brochausen (Brockhausen, Kleinhauser), Hein zu Brochausen, Uf der Kemna, Kottenstumb (Kattenstump, Katzestumps), Uf der Horst, Mytershaus, Axenkott, Ufm Schurken, Hof zum Holt, Zu Schorn, Paggenhoet, Das zu Hulhaus, Kleyne Scheen, Up me Scheve (Große Scheen), Raemhof, Am Kirschbaum, Hohenbeeck, Im Offerhaus, Hof zur Heven, Hof Spilberg, Hof im Vorst, Zum kleynen Buyshen, Up den Steinen, Wüsthof, Eckamp, Clynen Luchtmer, Kraekamp, Schüttenhof, Schafhaus, Gut Lüttelen (= Quaden = Klink, heutige "Klinke"), Kleinschmitthausen, Brocherfeld, Großbrücker (Großbrügger), Klosterhof, Geesterhof (Geisterhof).

Und dann auch noch ein Nachwort ...

Anlaß für diese Seite waren die Informationen, die auf Wikipedia und anderen Websites nachzulesen sind (Stand März 2021). Die dortigen Informationen reichen von falschen Benennungen bis zu falschen Verortungen und Koordinaten. Gleichzeitig musste ich mir auch selber eingestehen, dass ich mein Leben lang mit einer Namensverwechslung aufgewachsen bin. Es war also an der Zeit, der Sache einmal auf den Grund zu gehen. Dank der inzwischen online zugänglichen alten Luftbildaufnahmen, der Stadtpläne und alten Landkarten bedurfte es nun nur noch eines bescheidenen mehrwöchigen Aufwandes, um solche Ungereimtheiten zu klären. Ich hoffe mit dieser kurzen Zusammenstellung Alt- und Neu-Unterrathern einen kleinen Einblick in die Historie dieses unterbewerteten Stadtteils geben zu können.

Literatur-Quellen:

1. Fischer, G.: Rath und Unterrath - Ein Beitrag zur Heimatkunde. Bürgerverein Unterrath 1909 e.V.: 1-160, 2.Aufl. (1966/67)

2. Germes, J.: Ratingen im Wandel der Zeiten. Verlag Norbert Ernst Henn, Ratingen: 1-198 (1985)

3. Lommerzheim, R.: Wissenschaftliche Ausarbeitung: 4000 Jahre Siedlungsgeschichte im Düsseldorfer Norden. Ministerium für Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein Westfalen: 14-15 (1990)

4. Wego, M.: Maria Hain - Die wechselvolle Geschichte der ehemaligen Kartause in Düsseldorf. Butzon & Becker: 1-95 (1991)

5. Römisch Germanisches Zentralmuseum Mainz (Hrsg.): Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern Bd.15 Essen-Düsseldorf-Duisburg. Verlag Philipp von Zabern, Mainz: 1-191 (1975)

Online-Quellen:

6. Königshof und Adelssitze. Festschrift 1909-2009, 100 Jahre Bürgerverein Unterrath 1909 und Lichtenbroich e.V. (51-55), PDF

7. Der Ickterhof. Festschrift 1909-2009, 100 Jahre Bürgerverein Unterrath 1909 und Lichtenbroich e.V. (57-61), PDF

8. Ferber, H. (1893): Die Rittergüter im Amte Angermund. Beiträge zur Geschichte des Niederrheins, 7.Band

9. Kircher-Kannemann, A.: Orte des Amtes Angermund nach dem Steuerbuch des Hauptgerichts Creutzberg aus den Jahren 1734-1735. Amt Angermund - Einst und heute

10. historische Stadtpläne und Luftaufnahmen unter maps.duesseldorf.de

Den meisten Spaziergängern entlang des Kittelbaches dürfte nicht bewußt sein, auf welch historischem Grund sie hier entlang wandeln. Kein Hinweisschild deutet auf die wohl letzten sichtbaren Relikte der frühen Besiedelung Raths hin. Moment ... Rath? Ganz recht, denn das heutige Unterrath ist nichts anderes als das ursprüngliche Rath, während das heutige Rath erst mit der Industrialisierung Düsseldorfs entstanden ist und einen weitaus jüngeren Stadtteil darstellt. Und so, wie dem ursprünglichen Rath seine alten Bauten nahezu vollkommen abhanden gekommen sind, verhält es sich leider auch mit seinem Namen.

Den meisten Spaziergängern entlang des Kittelbaches dürfte nicht bewußt sein, auf welch historischem Grund sie hier entlang wandeln. Kein Hinweisschild deutet auf die wohl letzten sichtbaren Relikte der frühen Besiedelung Raths hin. Moment ... Rath? Ganz recht, denn das heutige Unterrath ist nichts anderes als das ursprüngliche Rath, während das heutige Rath erst mit der Industrialisierung Düsseldorfs entstanden ist und einen weitaus jüngeren Stadtteil darstellt. Und so, wie dem ursprünglichen Rath seine alten Bauten nahezu vollkommen abhanden gekommen sind, verhält es sich leider auch mit seinem Namen. Rechtsrheinisch wurden zwischen den Rheinarmen weitere Gräben und Wälle angelegt, die ebenfalls von Vorposten bewacht wurden. Dort zog zwischen den Dünen eine Römerstraße entlang. Ihr folgt in heutiger Zeit längs durch Düsseldorf der Verlauf der Straßen Kalkumerstr., Ulmenstr., Annastr., Derendorfer Str., Pempelforter Str. und Kölner Straße. Im Rather Gebiet überquerte dieser Heer- und Handelsweg den Kittelbach zwischen der späteren

Rechtsrheinisch wurden zwischen den Rheinarmen weitere Gräben und Wälle angelegt, die ebenfalls von Vorposten bewacht wurden. Dort zog zwischen den Dünen eine Römerstraße entlang. Ihr folgt in heutiger Zeit längs durch Düsseldorf der Verlauf der Straßen Kalkumerstr., Ulmenstr., Annastr., Derendorfer Str., Pempelforter Str. und Kölner Straße. Im Rather Gebiet überquerte dieser Heer- und Handelsweg den Kittelbach zwischen der späteren